穿越回古代,看看古人如何修复土壤

穿越回古代,看看古人如何修复土壤

(来源:中国经济史上的天人关系;作者:曾雄生)

古人认为,风土(主要是指土壤)是作物的决定因素,气候因素也是通过土壤来作用于作物的,同时也认为土壤的性质是可以改变的。

《吕氏春秋˙任地》所提出的关于农业生产技术的十大问题,其中就有六个涉及到土壤改良。耕作是改良土壤的主要技术手段,因此,土壤耕作也就成为中国农业技术发展的主功方向。

除耕作之外,古人还通过施肥来改造土壤环境。施肥不仅可以解决农业发展中所面临着的地力下降问题,同时还可以改良土壤。

按照徐光启以前的风土论的观点,一个地方的作物种类是由风土决定的。然而,历史事实告诉我们,作物的分布并非一成不变。

以北方旱地作物为例,考古和文献资料表明,从原始时代到商周,粟、黍是黄河流域最主要的粮食作物。

可是自从春秋战国之际延续至西汉初年,原来与粟平起平坐的黍开始让位于菽(大豆)。菽与粟并列为最主要的粮食作物。虽然粟(稷)为“五谷之长”的地位一时还难以撼动,但进入汉代以后,粟的地位开始受到了麦的挑战,麦类种植尤其是冬麦种植有了很大发展。到了隋唐以后,麦已取代了粟的地位,而成为中国北方最重要的作物,直到今天。

同样,南方向来以稻作为主,但是宋代以后麦作在南方得到发展,一些地方甚至“极目不减淮北”,并在此基础上形成了稻麦二熟制。

元代孟祺在《苧麻木绵》一文中也举出了许多同样的例子,他说:“苎麻本南方之物,木绵亦西域所产;近岁以来,苎麻艺于河南,木绵种于陕右,滋茂繁盛,与本土无异。二方之民,深荷其利。”

又说:“中国之物,出于异方者非一,以古言之,胡桃、西瓜,是不产于流沙葱岭之外乎?以今言之,甘蔗、茗芽,是不产于牂柯(汉代的郡名,在今贵州省西北)、邛(汉代的郡名,四川省西昌一带)、笮(汉代的郡名,四川省汉源县)之表乎?然皆为中国珍用。”据此他认为,苎麻和木绵也同样能北方引种成功。作物的变化,乃至熟制的变化,是否就意味着环境的变化呢?

有学者引述战国时期荀子的话“今是土之生五谷,人善治之,则亩益数盆,一岁而再获之。”来证明当时北方地区的气候温暖,生长期延长,从而有一年二熟制的出现,而宋代以后进入寒冷期,生长期缩短,因此,一年二熟变为二年三熟。

且不说对这段史料是否就表示当时已出现一年二熟制还存在理解上的分歧,即便是一年二熟制,那也不是气候温暖所致,而是“人善治之”的结果。

温暖的气候最多只是为一年二熟提供了可能,而技术才能使一年二熟变为现实。因为即便是气候已变得寒冷的清代,北方地区仍然可以通过改进技术实现“一岁数收”或“二年十三料”。

实际上,春秋战国到秦汉时期,北方的气候条件和其前其后相比,并没有太大的改变,干旱依旧,真正改变的是抗旱保墒技术,春秋战国到秦汉时期,是中国北方旱地抗旱保墒耕的形成和发展时期,由于耕、耢、蔺、压、锄以及代田法、区种法等采用,抗旱能力大大增强,加上麦子加工技术的提高,使得麦等一些比较不太耐旱的作物在北方地区得到发展。

有理由相信,在自然环境下,汉唐长安种植柑桔是难以成活的,但是通过人工保护,成功结实也是可能的,不过这种成功的代价可能很大,并不具有经济上的推广价值。

同样麦作在南方的发展,除了是因为北方人口的大量南迁,把面食的习惯带到南方,同时宋代以后南方稻田种麦掌握了“开沟作疄”耕作技术,使得水稻在收获之后,稻田能够迅速地整治成麦地,因而促进了麦作的发展。而并不是宋代以后南方的自然环境发生了变化。

元代孟祺在分析北方一些地方在引种苧麻木绵,没有取得预期的成功的原因时指出:引种之失败“讬之风土,种艺之不谨者有之;抑种艺虽谨,不得其法者亦有之。”显而易见,孟祺认为,引种的成功与否不是风土问题,而是技术问题。“故特列其种植之方于右,庶勤于生业者,有所取法焉。”

后来,农学家王祯,在论述棉花种植时,对这一看法,表示完全同意,他在《农书》中说:“信哉言也”。

明末徐光启在论述个别特产不能引种的原因时,除了将气候看作是物产之异的唯一原因之外,还引入了人力的概念。人力包括智力和体力,这里指的主要是智力。

将智力运用于农业生产,最终表现为技术。就芜菁何以移种到了南方就变成了菘这一说法而言,徐光启认为,首先,菘与芜菁本相似,但根有大小耳。

其次,根的大小是种菜的方法不同的缘故。“北人种菜,大都用干粪壅之,故根大,南人用水粪,十不当一。又新传得芜菁种,不肯加意粪壅,二三年后,又不知择种,其根安得不小?如此便似芜菁变为菘也。”

他还用自己的亲身经验证明,芜菁种于南方不会变菘菜,说:“余家种蔓菁三四年,亦未尝变为菘也。”在此基础上,他总结了一套适合于南方的芜菁收子和种植方法。

古人既认为,风土(主要是指土壤)是作物的决定因素,气候因素也是通过土壤来作用于作物的,同时也认为土壤的性质是可以改变的。

明代学者邱濬说:“土性虽有宜不宜,人力亦有至不至。人力之至,亦或可以胜天,况地乎?”

也就是说,通过人的努力可以改变土壤的性质,使之适合于作物生长。因此也就把主要的技术力量投入到对于土壤环境的改造之中,以使之适合于作物的生长。

《周礼》中将改良土壤之法称为“土化之法”,方法是根据不同性质的土壤,施用不同种类的动物粪便来加以改良,称之为“粪种”。

宋代发展为“粪药”。当时人们把依据土壤的不同性质而用粪来加以治理称为“粪药”,意思就是用粪如同用药。改良土壤的意思表达得非常明确。

元代王祯继承了这一学说,认为:“田有良薄,土有肥硗,耕农之事,粪壤为急。粪壤者,所以变薄田为良田,化硗土为肥土也。”

明代宋应星提供了一个很好的施肥改土的例子,“土性带冷浆者,宜骨灰蘸秧根,石灰淹苗足。”当时江西、山东、闽广等地均已广泛使用骨灰作肥料。

总之,人通过自然环境的改造改变了作物的分布。

抗旱耕作使旱地作物在北方得以发展。

人工保护使汉唐长安城也可能种出桔子,“区田以粪气为美,非必须良田也。诸山陵,近邑高危、倾阪、及丘城上,皆可为区田。”

代田使“边城、河东、弘农、三辅、太常民皆便代田,用力少而得谷多。”

梯田使水稻上了山;圩田使水稻种到了水中央;“开沟作疄”使稻麦二熟得以在南方更大的范围内实现,砂田使陇中干旱的盐碱地长出了瓜果,等等,这一切都是人对环境改造的结果。

那么,现代化的如今,我们又应该如何做好盐碱地土壤改良呢?

1、平地围埝深耕法。

平整土地,以减少地表径流,提高伏雨淋盐或灌水洗盐的效果,同时,能防止洼地受淹,高处返盐;围埝,作用是灌溉水均匀布满地面,提高洗盐效果;深耕晒垄,不仅可以提高土壤活性和肥力,还能切断毛细管,阻断返盐。在耕翻时,秋耕宜早,春耕宜迟。

2、栽植抗盐碱作物法。

可选用棉花、玉米、大豆、油葵等较抗盐碱的作物。

3、增施有机肥法。

轻盐碱地虽能够发苗,但长势不好,产量低,对这类盐碱地要增施有机肥,以增加土壤的有机质含量,增加生物活性,改良土壤的透气性。

功能特点:

1、改良土壤团粒结构,减轻土壤容重,熟化土壤,防止板结。

2、增加土壤中有益微生物及有机质数量,活化作物根系,促进生长,提高作物抗逆能力。

3、双向调节土壤PH值,改良盐碱地,提高肥料利用率。

4、提供作物所需的多种养分,大量元素、微量元素、腐殖质,养分齐全,增加作物产量、提高农产品品质。

4、盐碱中和法。

使用弱酸性肥料和有机质,如使用农用腐植酸(有机质含量≥85%,PH值4-6,使用农用腐植酸,不但可以中和盐碱,提高腐植酸的水溶性,改善土壤孔隙度,还可以提高土壤的有机质,培肥地力。

功能特点:

1、改良土壤,改善土壤的理化特性,促进土壤微生物活动,平衡土壤酸碱度提高土壤的透气性和保水性。

2、促进植物生长,提高农作物产量及品质,有效提高化肥利用率。

3、对作物生长发育及体内生理代谢有刺激作用,这种特性是一般肥料所不具备的。

4、增强植物抗旱、抗寒、抗病虫害等抗逆能力。

5、磷肥解盐碱法。

中等盐碱地,出苗整齐,但是大部分苗萎蔫不长。对这类盐碱地,以增磷解盐碱法为好。每667平方米施过磷酸钙50~100千克,同粗肥混合后撒施(或沟施),然后耕地。

6、使用盐碱改良生物制剂。

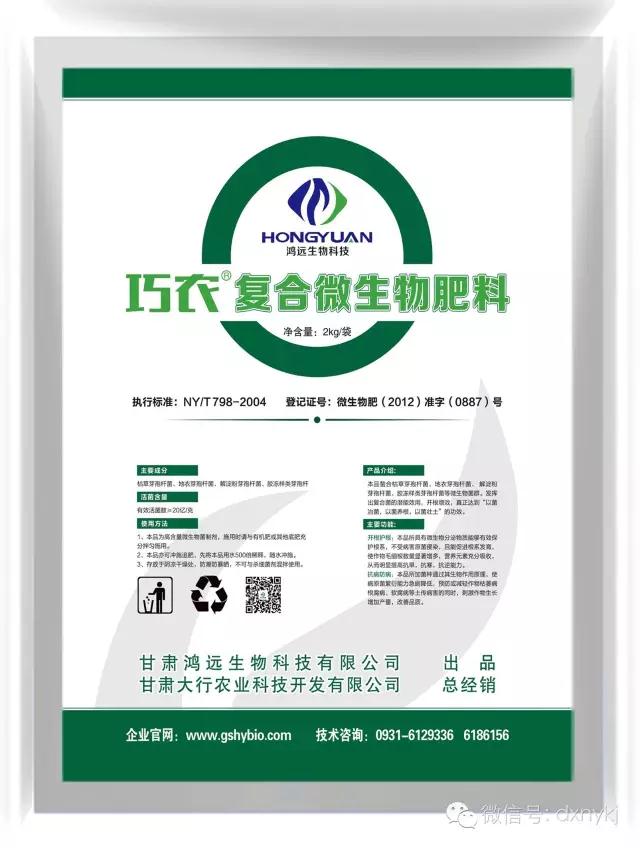

“巧农”牌复合微生物肥料,是专门针对西北盐碱地改良,提纯筛选出的盐碱改良菌种,微生物再盐碱土壤中的代谢产物为有机酸,可以中和盐碱性,并分解土壤中的固定态氮磷钾。

主要功能:

开根护根:本品所具有微生物分泌物质能够有效保护根系,不受病害原菌侵染,且能促进根系发育,使作物毛细根数量显著增多,营养元素充分吸收, 从而明显提高抗旱,抗寒,抗逆能力。

抗病防病:本品所加菌种通过其生物作用原理,使病原菌繁衍能力急剧降低,预防或减轻作物枯萎病、根腐病、软腐病等土传病害的同时,刺激作物生长,增加产量,改善品质。

7、使用复合微量元素肥料。

复合型微量元素肥料富含硼、锰、锌、铁,沟种抗盐碱法。每隔1米并排耕3犁,两边各翻1犁,中间深翻1犁,将沟中间盐地起出.顺沟施粗肥,将粗肥翻到沟底(不露肥),顺沟浇大水,水渗入后用锄松土,然后种植。

8、刀坑锄地法。

宜早锄,不平锄,不浅锄,适宜刀坑。可以提高地温,地温增,盐性轻;刀坑还能存雨水,即抗旱又压盐;刀坑能使盐土返坑沿,盐性挪位。

9、挖坑填沙法。

重盐地按行、株距挖坑,挖出盐土填入沙土,雨后播种或浇水点种。盐上得沙,旺发庄稼,能夺取丰收。

10、麦糠改盐法。

667平方米施麦糠250千克,然后深翻,连续3年,能把盐地基本改好。

11、躲盐巧种法。

盐地播种宜晚,降大雨后播种谷子,出苗快、保全苗、能丰收。

12、浇地洗盐法。

浇水后即播种,出苗后再浇1次水,禾苗即能成长。

13、种适宜农作物。

要选特耐盐碱的大麦、元麦、高梁、粟子等。

推荐

-

-

QQ空间

-

新浪微博

-

人人网

-

豆瓣